Вспомним героев Ленинграда

28.06.2023Друзья! Приезжая в Санкт-Петербург и любуясь его выдающимися соборами, дворцами и памятниками, мы совсем не задумываемся порой – какой ценой это было сохранено для нас в годы Великой Отечественной войны.

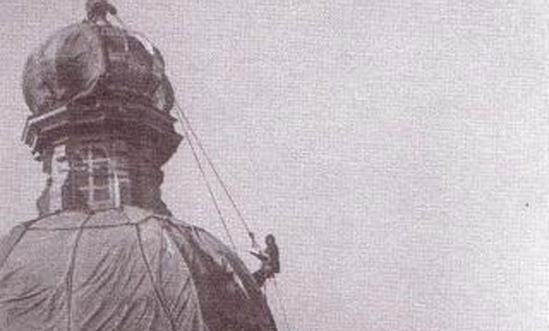

С первых дней блокады Ленинград подвергался интенсивным артиллерийским обстрелам. Золоченые шпили и купола, все высотные доминанты города использовались немецко-фашистскими захватчиками как ориентир для ведения прицельного огня по важным стратегическим и социальным объектам.

Необходимо было в кратчайшие сроки решить вопрос с их маскировкой. Всего надо было укрыть 25 ярких шпилей и куполов.

Для этого в Ленинграде была сформирована бригада из 30 спортсменов-альпинистов под руководством инженера Л. А. Жуковского, которая на протяжении всей блокады осуществляла маскировку различных объектов города.

|

|

Самыми сложными и опасными были работы по маскировке высотных памятников Ленинграда – Адмиралтейства, Петропавловского собора, Инженерного (Михайловского) замка, Исаакиевского собора. Они были выполнены альпинистами Михаилом Бобровым, Алоизием Зембой, Александрой Пригожевой, Ольгой Фирсовой, Михаилом Шестаковым. Возглавляла работы Ольга Фирсова. До войны выпускница Ленинградской консерватории пианистка О. Фирсова работала хормейстером, но помимо музыки ее манили горы. В 1935 году покорила свою первую вершину – Казбек, два года спустя побывала на Эльбрусе. Но главным в ее альпинистской биографии оказалось покорение золотых вершин блокадного Ленинграда.

Шпиль Петропавловского и купол Исаакиевского соборов решили закрасить серой краской, чтобы они сливались с хмурым питерским небом. Их золочение было выполнено методом гальванопластики и держалось очень прочно, поэтому покраска и последующее снятие краски при демаскировке не повредило бы позолоту. Остальные шпили и купола, покрытые сусальным золотом, посаженным на клей, закрывали брезентовыми чехлами.

|

|

Самой трудной оказалась маскировка шпиля Петропавловки. В ноябрьскую стужу 1941 года Леонид Жуковский и Михаил Бобров поднялись по лестнице внутри шпиля к наружному выходу. Дальше на штормовом ветру без страховки нужно было преодолеть ещё 20 метров до фигуры ангела. Путь пролегал по внешней лестнице столетней давности, о состоянии которой никто ничего не знал. Альпинисты сильно рисковали. Но, к счастью, всё прошло благополучно. Михаил Бобров закрепил у основания ангела кольцо с тросом, при помощи которого во время работ поднимались люди и материалы. 18-летний Миша Бобров был до войны начинающим альпинистом. К тому же его только выписали из госпиталя после ранения.

С Адмиралтейством ситуация тоже была непростая - здесь были тончайшие листы сусального золота. Красить их было нельзя - краска потом снимется вместе с тончайшей позолотой. Поэтому за одну ночь сшили громадный чехол весом в полтонны, который решили натянуть на шпиль. Но как поднять его на такую высоту? На помощь пришел летчик подразделения аэростатов Владимир Судаков. На небольшом шаре он подлетел к верхушке иглы и закрепил там блок с веревкой. По ней поднялись Михаил и Алоизий. Они закрепили там еще один блок для подъема чехла, а также накрыли мешком фрегат, шар и корону, украшающие острие шпиля. Делали это под обстрелом - их засекли немецкие наблюдатели.

|

|

На Адмиралтейство было сброшено 26 фугасных бомб и выпущено 58 снарядов. Далее вступили в дело девушки. Чехол был похож на женскую юбку-клеш, концы надо было соединить стежками, и обвязать, чтобы ветер не трепал парусину. Ольга Фирсова и Александра Пригожева по очереди шили грубый брезент - дико кружилась голова, дрожали от напряжения руки, судорогой сводило пальцы, мешал постоянный ветер. Однажды из облаков вынырнул немецкий самолет, летчик дал очередь. Пули пробили кровлю, маскировочный чехол, но в девушек не попал. Повезло.

.jpg)

Благодаря подвигу альпинистов удалось не только защитить уникальные памятники архитектуры от уничтожения, но и сохранить жизни тысячам ленинградцев.

Сегодня о героическом подвиге ленинградских высотников напоминает памятный знак, установленный у стен Петропавловского собора в Петропавловской крепости.

Александра Пригожева и Алоизий Земба (бывший осветитель киностудии «Ленфильм», никогда в жизни не поднимавшийся на настоящие горы) погибли от голода в 1942-м. Тогда они, как почти все ленинградцы, получали всего по 125 граммов хлеба в сутки. Боброва и Шестакова в декабре 1941-го отозвали в армию, Ольга Фирсова единственная проработала всю войну и в сентябре 1945 года закончила демаскировку шпилей.

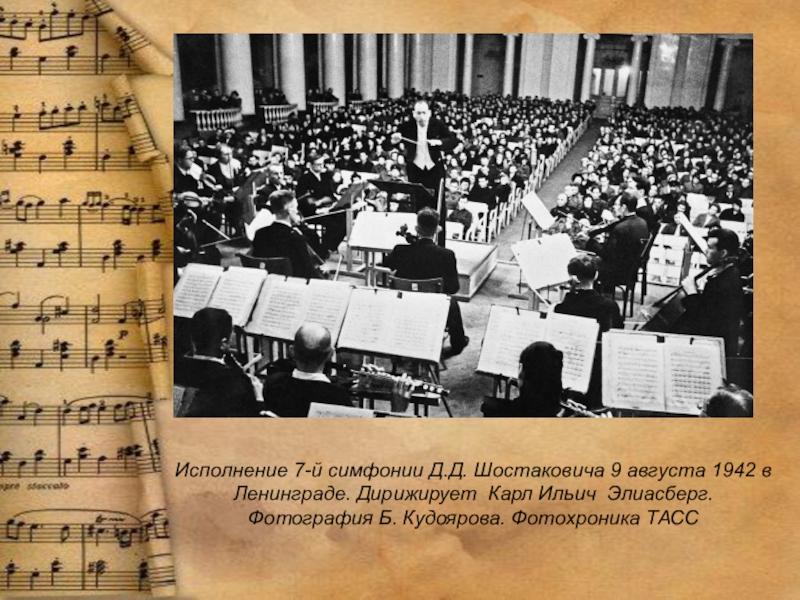

Михаил Бобров вернулся в родной город только после Победы в 1945-ом, а вот Михаила Шестаков побывал в блокадном Ленинграде еще раз – по профессии он был музыкант, виолончелист, и был вызван с фронта, чтобы сыграть в оркестре во время ставшего легендарным исполнения 7-й «Ленинградской» симфонии Шостаковича 9 августа 1942.

Позже в состав бригады верхолазов вошел еще один виолончелист с того концерта - Андрей Сафонов и художница Татьяна Визель.

Стоит рассказать и о том, как спасали от авиаударов другие архитектурные жемчужины города. Многие здания, например, Адмиралтейство, Смольный, прятали под защитной сеткой, которая создавала эффект видимости деревьев и кустарников.

Обычная краска для «расцвечивания» таких сетей не годилась - существовали специальные фильтры, которые ставили на немецкие самолеты, чтобы «засечь» спрятанные объекты. Враг тут же видел, что парк - не парк, а руины - вовсе не руины, а лишь нарисованные цветовые пятна. Для действительно эффективной маскировки требовался специальный, так называемый недешифруемый состав. До войны в Ленинграде существовал маленький химический завод, выпускавший бытовые краски и растворители. На нем и было спешно налажено нужное производство. И тут появилась другая проблема: для убедительности в маскировочные сети вплетались настоящие ветви деревьев. Но они быстро увядали, и это фиксировалось аэрофотосъемкой. На помощь пришли ленинградские ученые-ботаники. Они разработали технологию консервирования срезанной растительности: теперь ветви, кусты и даже срубленные деревья на целый сезон сохраняли естественный цвет и вид! Маскировка города стала безупречной.

|

|

Чтобы обмануть противника, надо было очень много маскировки. В городе было налажено производство маскировочных сетей на прядильно-ниточном комбинате им. Кирова (там в мирное время производились нитки для вязания популярной торговой марки «Ирис»). В пустых цехах было темно, полы обледенели и к станкам невозможно было притронуться — настолько там было холодно. На место умерших и выбывших по другим причинам взрослых работниц приходили 15-летние девочки-подростки. По официальным данным, за время работы комбинат произвел 20 тысяч квадратных метров маскировочных сетей для маскировки важных городских объектов и артиллерийских батарей.

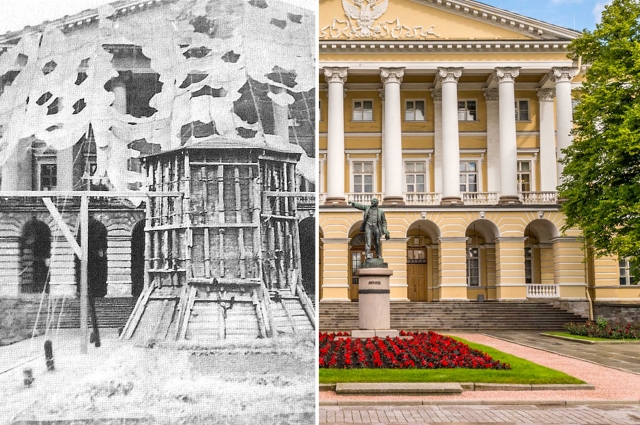

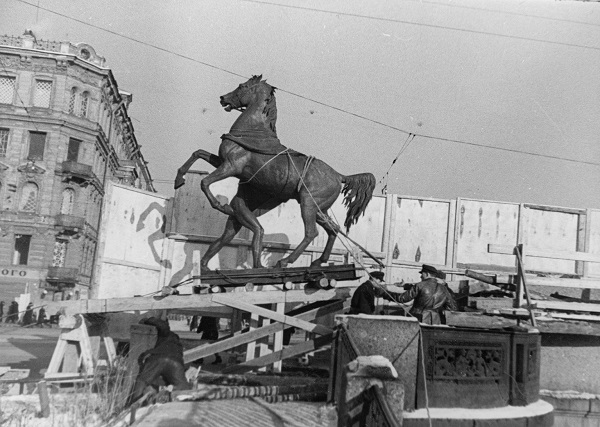

Что касается защиты городских монументов, то самые ценные из них, такие как памятники Петру I на Сенатской площади, Николаю I на Исаакиевской площади, Ленину у Финляндского вокзала, знаменитые сфинксы на Университетской набережной и многие другие, были укрыты несколькими рядами мешков с песком и фанерными щитами. Многотонное изваяние Александра III, защищенное песчаной насыпью и накатом из брёвен, выдержало прямое попадание фугасной бомбы. Если статую можно было снять с пьедестала, ее закапывали в землю. Знаменитые скульптуры Летнего сада и кони с Аничкова моста были обернуты тканью и зарыты до окончания войны.

|

|

Но не стали прятать в мешки с песком скульптуры Кутузова и Барклая-де-Толли перед Казанским собором. То, что полководцы стоят на своем месте и не страшатся бомбежки, вселяло в ленинградцев надежду на победу. За время блокады в Кутузова ни разу не попали даже крупные осколки, памятник получил только незначительные повреждения.

|

|

Не укрытым остался и памятник Суворову у Кировского моста: войска, уходившие на фронт, салютовали ему по давней армейской традиции. А на другом берегу Невы придавали мужества горожанам фигуры матросов с памятника «Стерегущему». В Ленинграде была легенда: рассказывали, что памятник генералиссимусу в период особо сильных обстрелов все-таки хотели снять и спрятать в подвале рядом. Однако тому, кто принимал это решение, во сне явился сам Суворов и грозно напомнил, что при жизни никогда не был трусом и не хотел бы им быть после смерти, потому что именно трусы умирают на войне первыми. Приказ о переносе памятника спешно отменили, а через несколько дней вражеский снаряд, пролетев мимо бронзовой головы скульптуры, угодил прямо в тот самый подвал, в котором хотели спрятать монумент.

|

|

А вот Пушкина с Пушкинской улицы до начала вражеских налетов попросту не успели укрыть. Жители блокадного Ленинграда наблюдали за изваянием поэта, которое не поразил ни один вражеский снаряд, с мыслью: «Пока жив памятник - жив и город».

Друзья! Гуляя по городу и любуясь его неповторимой красотой, отдадим дань светлой памяти людям, которые, умирая от голода и холода, самоотверженно защищали свой город-герой, чтобы сохранить его для потомков в неизменном виде.